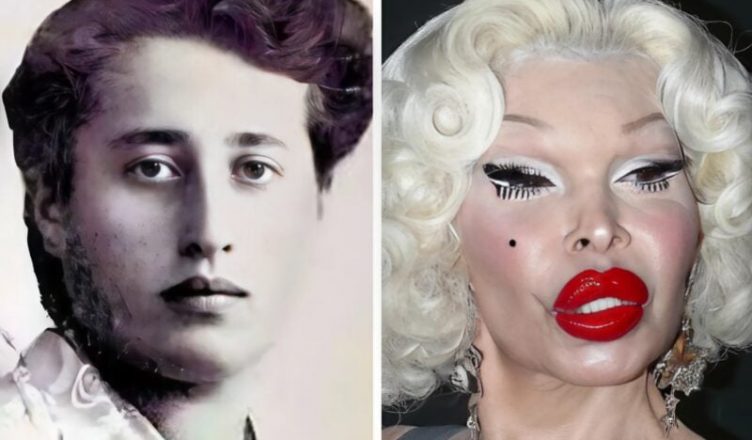

Je l’ai vue pour la première fois dans le miroir – pas littéralement, bien sûr. C’est juste qu’en me regardant, elle est apparue aux informations : une femme qui avait transformé son corps en « œuvre d’art ». Ses lèvres étaient comme des cerises boudeuses ; sa peau tendue comme le vernis d’un violon ; sa taille presque dessinée, irréelle. La légende sous la photo disait : « Deux côtes enlevées pour des proportions parfaites.» Et je me souviens d’un tressaillement en moi – non pas un jugement, mais un étrange mélange d’admiration et d’horreur.

Elle marchait dans la rue comme sur un podium. Chacun de ses mouvements était mesuré, son regard glacial, confiant, comme si tout autour d’elle avait été créé uniquement pour l’observer. Les gens regardaient autour d’eux. Certains murmuraient : « C’est fou », d’autres prenaient des photos admiratives avec leurs téléphones. Mais elle semblait inconsciente de tout – seulement de son reflet dans les vitrines.

Lorsqu’un journaliste lui a demandé pourquoi elle faisait tout cela, elle a répondu calmement, presque tendrement :

« Je me crée, tout simplement. »

« Mais vous êtes déjà humaine, pourquoi changer ? » a-t-il demandé.

« Un artiste ne demande pas à la toile si elle est satisfaite du premier coup de pinceau. »

Cette phrase m’est restée en tête longtemps. Après tout, combien de fois nous sommes-nous, même sans scalpel, remodelés pour correspondre à l’idéal d’autrui ? Un nouveau style, un nouveau masque, de nouveaux filtres. Son pinceau est tout simplement un chirurgien.

On dit qu’elle a subi plus de quarante interventions chirurgicales. Augmentation des lèvres, correction du nez, du menton, des pommettes, des seins, des fesses. Puis réduction. Puis augmentation à nouveau. C’était comme si elle luttait non pas pour la beauté, mais contre le vide. Chaque fois qu’elle se regardait dans le miroir, elle ne voyait pas un visage, mais un projet – inachevé, nécessitant une nouvelle intervention.

Un jour, elle avoua à une amie :

« Je ne peux pas m’arrêter. »

« Pourquoi ? » demanda-t-elle.

« Parce que je ne sais plus qui je suis si j’arrête. » Cela semblait plus terrifiant que n’importe quel diagnostic. Après tout, son addiction ne résidait ni dans la douleur, ni dans l’attention, mais dans un sentiment de contrôle. Dans un monde où tout s’écroulait, au moins pouvait-elle se changer. Le scalpel était sa prière, le bloc opératoire son temple.

Mais voici la surprise : un jour, elle a vraiment arrêté. Après sa dernière opération, lorsque les médecins ont averti qu’une autre intervention pourrait lui coûter la vie. Puis elle a disparu des médias. Plusieurs années – silence. Jusqu’au jour où je l’ai revue – dans un court documentaire. Elle était assise sans maquillage, avec des cicatrices à peine visibles près des lèvres. Sa voix était douce, presque enfantine.

« Je croyais créer de la beauté », dit-elle. « Mais il s’avère que j’ai essayé de m’effacer pendant tout ce temps.»

Ces mots ont eu un impact plus fort que n’importe quelle photographie. Parce qu’ils capturent l’essence de notre siècle tout entier : nous ne vivons pas, nous modifions. Corps, visages, âmes. Et plus on s’enfonce dans l’artificiel, moins on est vivant.

Certains la trouveront folle, d’autres courageuse. Ou peut-être est-elle simplement la première à accomplir ce que beaucoup font dans l’ombre ? Après tout, chaque « j’aime » est une minuscule injection de reconnaissance. Chaque filtre est une minuscule opération chirurgicale, sans anesthésie.

Quand elle leva les yeux et regarda droit dans l’objectif, il n’y eut plus ni fierté ni peur. Seulement de la lassitude. Et un étrange soulagement.

« Maintenant, je ressens enfin la douleur », dit-elle. « Et ça veut dire que je suis vivante.»

J’éteignis l’écran et me regardai de nouveau dans le miroir. Mon visage me parut soudain fragile, réel, imparfait. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne voulais rien changer.

Parce que la vraie beauté ne réside peut-être pas dans ce qui est créé à la main, mais dans ce qui reste quand les mains tombent.

Et je la revis – non pas dans le brillant, ni sur l’écran, mais au plus profond, dans un reflet qui n’avait plus besoin d’être corrigé.

Elle était vraiment devenue un chef-d’œuvre. Non pas parce que j’ai changé, mais parce que j’ai arrêté.

……………………………………………………………………………………………….