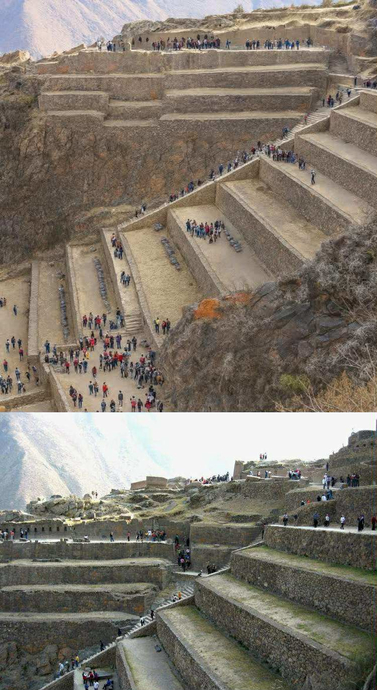

Debout au bord du Machu Picchu, j’ai retenu mon souffle, non pas à cause de la hauteur, mais de l’impossibilité de comprendre. Tout autour de moi, des murs de pierre, comme posés par des mains qui connaissaient un secret que nous avons perdu. Chaque bloc, pesant des dizaines de tonnes, s’emboîtait si étroitement qu’on ne pouvait même pas y insérer une lame de couteau. Ni mortier, ni ciment, ni machines. Seuls le silence des montagnes et une précision que tout ingénieur du XXIe siècle envierait. Comment ?

Lorsque le soleil perça les nuages, le granit luisait d’un or chaud – pas seulement de la pierre, mais comme une chanson figée. Des voix anciennes résonnaient – non pas des mots, mais le rythme qui imprégnait cette cité. Le Machu Picchu n’a pas été simplement construit : il a été taillé dans la roche elle-même, comme si les Incas ne construisaient pas, mais libéraient des formes cachées dans la pierre.

J’ai demandé au guide, un vieux Quechua dont les yeux connaissaient les montagnes mieux que nous les formules.

« Comment ont-ils fait ?»

Il sourit.

« Ne demandez pas “comment”. Demandez “pourquoi”.»

Et je me suis dit. Après tout, l’ingénierie ne se résume pas à des outils. C’est une question de sens. Nous cherchons des moyens d’accélérer les choses, de les alléger, de les optimiser. Mais ils semblent avoir construit pour relier le ciel et la terre. Pour que la maison respire avec les montagnes, pour que la pierre écoute le vent.

Mais malgré tout, l’esprit rationnel persiste. Les expériences modernes montrent que seules les mesures laser permettent d’ajuster des blocs d’une telle forme avec une telle précision. Certains chercheurs ont suggéré que les Incas connaissaient le secret de ramollir la pierre à l’aide d’herbes et de minéraux, transformant le granit en quelque chose d’aussi malléable que l’argile. Sans preuve, bien sûr. D’autres parlent de systèmes de vibration, de résonance, voire de technologies soniques capables de détruire la structure de la roche. Trop tiré par les cheveux ? Peut-être. Mais le fait est que nous ne pouvons toujours pas reproduire ce qu’ils ont fait.

J’ai remarqué une minuscule marque sur l’un des murs – un coin poli comme un miroir, comme si quelqu’un l’avait touché avec amour. J’ai passé mon doigt dessus. La pierre était froide, mais mon contact l’a soudain réchauffée. Non pas parce qu’elle était chaude, mais parce que j’ai compris : ils ne construisaient pas des bâtiments, mais des relations. Entre l’homme et la terre, le temps et l’éternité.

Et voilà le hic : je pensais que le Machu Picchu était une énigme technique. Mais il s’avère que c’est une énigme spirituelle. La cité, que l’on dit être une merveille d’ingénierie, est en réalité une lettre sans destinataire. Un message que nous lisons non pas avec les yeux, mais avec la peau. Nous recherchons la technologie, mais avons-nous perdu notre sensibilité ?

« Ils ne connaissaient pas la roue », dis-je au guide.

« Cela vous aide-t-il à mieux comprendre ? » répond-il.

Cette phrase m’a touché. Nous sommes fiers de nos machines capables de soulever des montagnes, mais nous ne savons pas comment construire pour que les murs survivent cinq siècles plus tard. Le Machu Picchu ne tient pas sa force de fortification, mais son empreinte dans le souffle de la terre. Les pierres ne résistent pas au temps, elles coopèrent avec lui.

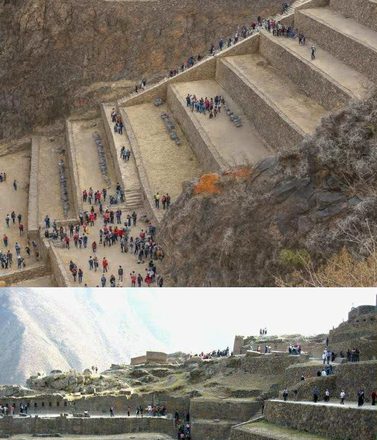

Je me suis souvenu comment, sur la pente juste en dessous, d’anciennes terrasses captent la pluie, chacune tapissée de couches de sols différents : gravier, sable, argile. Ce système ne se contente pas de retenir l’humidité, il crée un microclimat où les plantes peuvent pousser à des altitudes où d’autres dépériraient. Écologie, architecture, philosophie : tout est étroitement lié.

Et puis, surprise. Les ingénieurs modernes, en étudiant ces terrasses, ont découvert des modèles conformes aux principes modernes de construction durable et de conception climatique. Pas d’instruments, pas de plans. Simplement l’observation et le respect de la nature. Non pas une soumission insensée, mais le dialogue.

Je pense que c’est là que réside la clé. Ils n’ont pas conquis les montagnes, ils les ont écoutées. Nous sommes habitués à être des dirigeants, tandis qu’ils étaient co-auteurs. C’est peut-être pour cela que leurs villes ne s’effondrent pas, tandis que nos ponts se fissurent sous l’effet de la fatigue du métal et de l’orgueil humain ?

Parfois, je me demande : peut-être les Incas savaient-ils ce que nous avons oublié : la force ne naît pas de la force, mais de l’harmonie. Une pierre tient debout non pas parce qu’on la tasse, mais parce qu’on lui donne l’espace d’être elle-même.

Quand je suis redescendu et que j’ai regardé en arrière pour la dernière fois, le soleil se couchait déjà. La cité, construite il y a six siècles, brillait comme si elle était vivante. Non pas de ruines, mais de souffle. Et soudain, une évidence s’est imposée : le Machu Picchu n’est pas une question de pierres, d’ingénierie ou d’énigmes. Il nous concerne, nous concerne, la façon dont nous pouvons nous connecter au monde sans le détruire.

Et maintenant, je comprends : les miracles ne se produisent pas là où l’on ne sait pas comment quelque chose a été créé. Mais là où on ne peut expliquer le silence intérieur.

Car peut-être que le Machu Picchu n’est pas une cité. Mais un rappel. Cette perfection commence là où l’homme cesse de discuter avec la nature. Et commence à dialoguer avec elle.

……………………………………………………………………………………………………………..