Il gisait sous un dôme métallique, tel un sarcophage, où le silence était remplacé par un soupir régulier et mécanique. Un rythme qui avait rythmé sa vie. Chaque inspiration lui était étrangère. Chaque expiration lui était familière. Enfant, il craignait l’asphyxie, mais il avait appris à vivre comme si respirer était une question de survie.

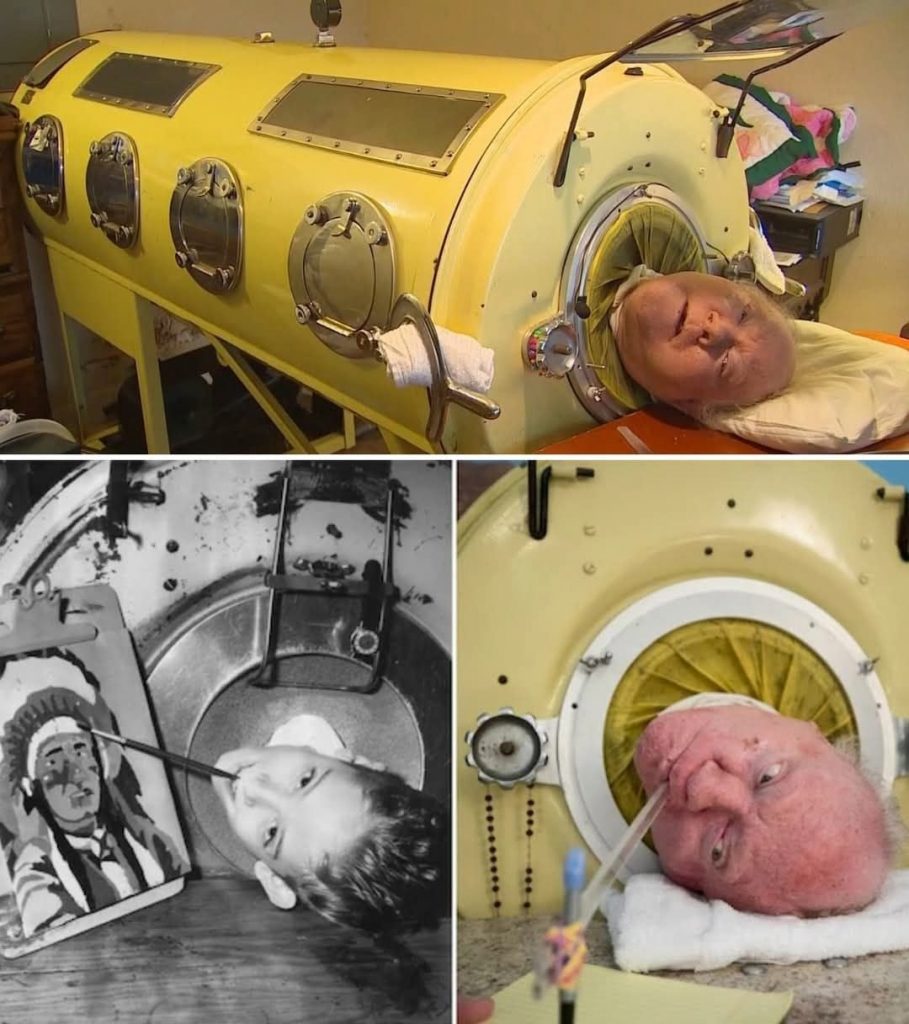

Paul Alexander contracta la polio en 1952, à l’âge de six ans. La maladie le frappa soudainement : la veille, il avait couru pieds nus dans une cour texane brûlante ; le lendemain matin, il était paralysé. Ses parents crurent à un simple rhume, jusqu’à ce que le corps de leur fils devienne inerte, comme une poupée de chiffon. Les médecins l’emmenèrent d’urgence à l’hôpital, où des centaines d’enfants étaient allongés sous le bourdonnement des respirateurs. L’air était imprégné d’alcool, de sueur, de peur et de fer.

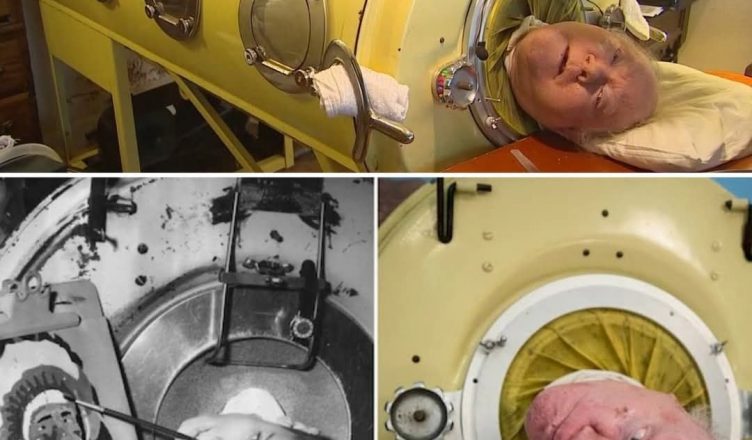

Le respirateur – une énorme capsule d’acier au couvercle miroir – devint sa maison. Elle n’avait pas de fenêtres, mais elle avait un rythme : l’inspiration et l’expiration de l’air, comme si le cœur du monde battait tout près. Paul l’entendit toute sa vie. « Je ne vis pas à l’intérieur de la machine, je vis avec elle », dira-t-il plus tard, comme s’il parlait d’un satellite et non d’une prison de métal.

Les années passèrent, mais le garçon ne céda pas. Il apprit à parler, entraînant les muscles de sa gorge à prononcer des phrases sans l’aide de la machine. Il apprit à rire – brièvement, prudemment, pour ne pas perturber le rythme de sa respiration. Puis il apprit à écrire – un crayon dans la bouche, ligne après ligne, mot après mot.

Quand les médecins lui suggérèrent de « l’arrêter », il refusa. Non par entêtement, mais par curiosité. « Que se passera-t-il demain ? » demanda-t-il. Et ce « demain » s’étendit sur sept décennies.

Il obtint son diplôme de droit à l’université. Des clients venaient chez lui : il menait ses affaires allongé dans sa machine, tel un avocat venu d’un univers parallèle. Parfois, il plaisantait : « Je suis la preuve vivante qu’on ne peut pas passer un examen sans préparation, même en respirant comme une machine. »

Un jour, une panne de courant survint pendant un orage. Les lumières vacillèrent, le moteur cala. Quelques secondes de silence absolu. Paul sentit la panique l’envahir, une peur ancestrale, familière depuis l’enfance. Mais il survécut même à cela. Un jeune voisin accourut et brancha le groupe électrogène. Après cela, Paul répétait souvent : « Un enfant m’a sauvé. Comme je l’avais fait moi-même autrefois. »

À la quarantaine, il connut un espoir illusoire : la mise au point d’un nouveau type d’appareil portable. Il crut pouvoir enfin sortir, respirer du vrai air, et non de l’air artificiel. Mais le système tomba en panne un mois plus tard, et il retourna à son ciel de fer. Le monde se réduisit à nouveau aux parois du cylindre, au bruit de la pompe. Mais cette fois, il ne pleurait plus. Il le savait : la vie ne se mesure pas à l’espace, mais seulement à la profondeur du souffle.

Beaucoup se demandaient : pourquoi s’accrocher ? Pourquoi vivre si le corps est prisonnier ? Paul sourit et répondit : « Parce que je sais raconter une histoire. Et tant qu’on la raconte, on est vivant. »

Il passa ses dernières années seul, mais non pas solitaire. Internet devint sa fenêtre. Il écrivit un livre, donna des cours en ligne, inspira ceux qui étaient prisonniers de leurs propres murs – non pas d’acier, mais de la peur. Sa voix semblait métallique, mais elle était pleine de vie, plus forte que n’importe quelle machine.

La semaine dernière, la machine s’est arrêtée. Les médecins dirent simplement : son cœur n’a pas tenu. Mais peut-être que ce n’était pas son cœur. Peut-être qu’il y a simplement eu un moment où il s’est autorisé à expirer – pour ne jamais revenir.

Et de nouveau – le silence. Mais maintenant, il n’effraie plus. Après tout, son souffle demeure en chacun de ceux qui ont vu comment on peut vivre sans faire un pas. Comment on peut gagner sans bouger. Comment on peut être libre – même dans un poumon d’acier.