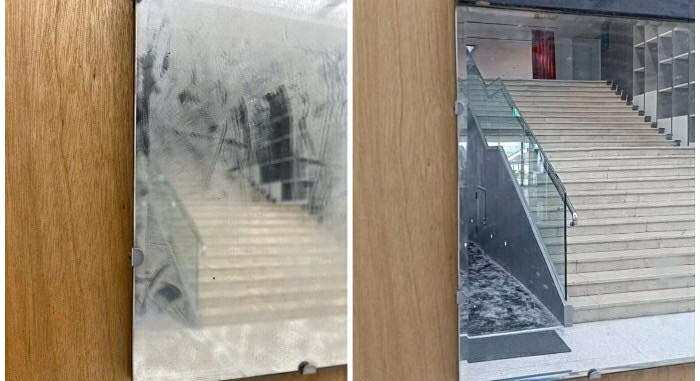

Le chiffon glissa doucement sur le verre, ne laissant derrière lui qu’une bande propre, comme un rayon de lumière dans une pièce poussiéreuse. L’agent soupira : « Enfin, au moins un miroir brillera. » Il ignorait qu’à cet instant précis, à chaque mouvement de sa main, ce n’était pas seulement la saleté qui disparaissait, mais l’idée pour laquelle l’artiste s’était battu pendant des années.

La poussière flottait dans l’air comme des souvenirs. Elle se déposa sur les chaussures, les lampes, les vieux cadres, et sur ce qui s’avéra être non pas un miroir, mais une œuvre d’art contemporain. L’agent d’entretien faisait simplement son travail, sans se douter que la propreté pouvait devenir une forme de destruction.

Le lendemain matin, à l’arrivée des conservateurs, un silence étrange régnait dans la pièce. La toile scintillait, parfaite, et pourtant inanimée. Sa surface ne portait plus ces traces mates à travers lesquelles l’artiste Chen Song-chi s’était adressé au monde. Jadis, elles reflétaient des visages étrangers, des doutes, des silences. À présent, le miroir était devenu trop honnête : il ne reflétait plus que le vide.

« Qui a fait ça ?» demanda le conservateur.

« Moi », répondit l’ouvrier d’une voix basse. « Je pensais que c’était juste du verre sale.»

Il n’y avait aucune culpabilité dans ces mots, seulement de la confusion. Comment expliquer à quelqu’un que son besoin d’ordre avait détruit le chaos qui avait été son sens ?

L’artiste arriva le lendemain. Il resta longtemps devant la toile d’une propreté éclatante, puis sourit avec lassitude :

« Étrange, mais peut-être que cet art est encore plus honnête maintenant.»

Un revirement de situation. Le public s’attendait au scandale, aux accusations, aux procès. Mais il y eut une pause philosophique. Comme si l’artiste lui-même avait compris : son miroir était enfin devenu ce qu’il avait toujours représenté : une métaphore de l’identité qui pouvait s’effacer d’un seul geste.

Et pourtant, le musée tremblait d’une tension intérieure. La presse a parlé de négligence, le Bureau de la Culture a présenté ses excuses, la compagnie d’assurance a fait les comptes. Argent, polices d’assurance, indemnisations – comme si l’on cherchait à mesurer le coût d’une pensée perdue. Mais comment évaluer la valeur de la poussière, si c’est précisément elle qui donnait sens à l’œuvre ?

L’artiste s’est abstenu de toute déclaration grandiloquente. Il a simplement dit :

« J’ai créé une image dans laquelle une personne se voit. Or, quelqu’un a effacé cette image – et peut-être, lui aussi, s’y est-il vu. »

N’est-ce pas là l’essence même de l’art : nous faire voir l’inattendu, même né d’une erreur ? Et si la véritable beauté ne résidait pas dans ce qui est créé, mais dans la manière dont cela vit et disparaît ?

L’ouvrier, de retour à son poste, évitait désormais la pièce. Il dit à un collègue :

« Tu sais, j’aurais voulu faire mieux. Mais il s’avère qu’on peut effacer une idée avec un chiffon. »

Et chaque soir, en passant devant le miroir brillant, il y surprenait son propre reflet. Plus de culpabilité, mais une nouvelle compréhension : parfois, la propreté est plus effrayante que la saleté, car elle est dénuée de vie.

La lumière tombait selon le même angle qu’au premier contact avec la vitre. Mais à présent, il n’y avait plus de poussière dans l’air – seulement le sentiment que quelque chose d’important était irrémédiablement perdu.

Et sur la plaque sous l’œuvre, les conservateurs avaient laissé une note en petits caractères :

« Syntaxe inversée – 16. Endommagé suite à une manipulation. Œuvre conservée en l’état. »

Et ce « en l’état » recelait plus de vérité que toutes les restaurations du monde. Après tout, l’art, comme les êtres humains, vit entre l’erreur et la compréhension – jusqu’à ce que quelqu’un tente de le nettoyer.

Le miroir reflétait à nouveau – mais plus l’exposition, ni le musée, ni l’artiste. Il reflétait l’essence même de la quête humaine de compréhension : là où s’arrête le soin et où commence la destruction.

La poussière se dépose. Seul le sens, lui, demeure.