L’odeur de papier moisi et de fer froid d’un vieux cadre flottait dans la pièce lorsque j’ai tenu la photo à la lumière. Les demi-teintes s’affaissaient, comme si quelqu’un, à l’intérieur même de la photo, retenait son souffle. La famille était assise en silence, trop silencieusement, comme si elle craignait de perturber l’étrange crépitement qui semblait provenir des profondeurs du cadre. Le garçon fixait l’objectif, son regard étrangement fixe, comme celui d’un homme qui n’avait plus peur de rien.

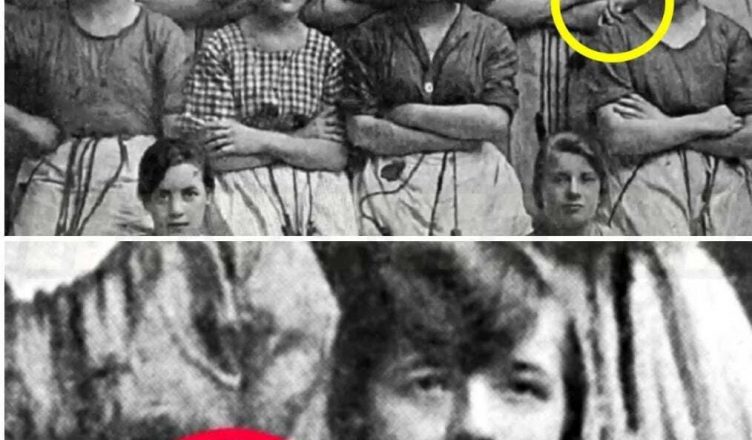

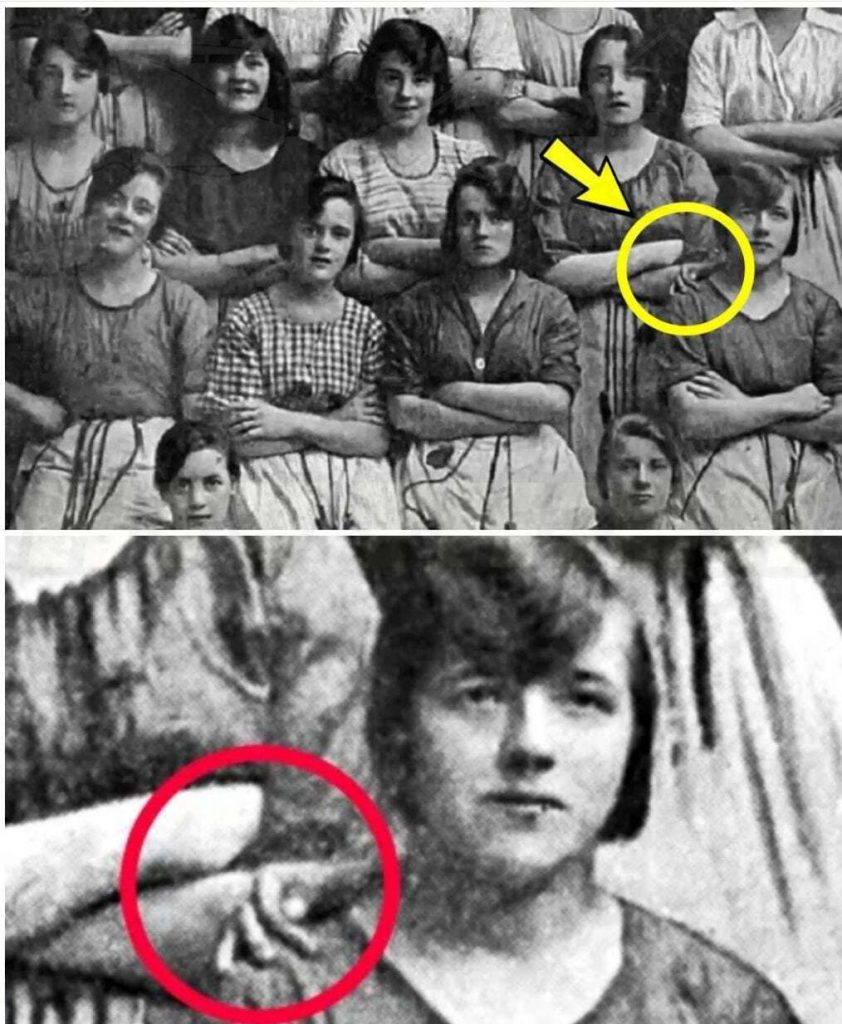

J’ai ressenti un léger coup de poing dans les côtes – non pas de peur, mais plutôt d’une lucidité soudaine : quelque chose dans la composition défiait la logique d’une scène vivante. Les visages étaient également tendus, leurs mains jointes avec une précision excessive, leurs poses semblant dictées au compas. Et pourtant, l’essentiel n’était pas les poses – c’était ce visage qui semblait… plus immobile que les autres. Pas simplement figé – comme s’il avait quitté le monde des vivants.

J’ouvris la fenêtre pour expirer, et l’air frais me caressa la peau. Je me sentis mieux, mais seulement un instant. Des questions me vinrent à l’esprit, des questions que je ne pouvais ignorer si facilement. Pourquoi, en 1954, quelqu’un prenait-il une photo dans le style d’une tradition posthume victorienne depuis longtemps oubliée ? Et surtout, que cherchaient-ils à cacher ?

« Peut-être est-ce une mise en scène ?» demandai-je à l’archiviste.

« La mise en scène ne fonctionne pas comme ça », répondit-il en secouant la tête.

« Alors lequel d’entre eux… ?»

« Si c’était évident, la photo ne serait pas considérée comme un mystère.»

Et puis, une fausse piste. J’étais sûre que le mystère résidait dans le garçon : son regard était trop direct. Mais, en zoomant sur l’image sous la lampe, je remarquai autre chose : la femme à gauche tenait l’épaule de l’homme avec une telle précaution, comme si elle craignait qu’il ne tombe. L’irrégularité de sa tête, la symétrie parfaite de ses pupilles, l’absence totale de mouvement de ses paupières… Je me suis surprise à fixer un visage qui ne reflétait aucune lumière. La lumière glissait simplement dessus, sans trouver le moindre point d’appui.

À cet instant, l’air s’est alourdi, comme avant un événement capital, sur le point d’arriver, mais encore incertain. Je me suis penchée, et le cadre a semblé vaciller un instant – ou peut-être était-ce moi. L’homme au centre paraissait avoir été soigneusement positionné, maintenu, immobilisé… puis le photographe a ordonné à tous de retenir leur souffle. Et dans ce silence, il y avait quelque chose d’impossible à feindre.

On a l’habitude de penser que la mort est séparée du quotidien par un mur. Mais cette photographie – son étrange composition, sa symétrie figée, son immobilité tendue – suggérait le contraire : autrefois, on ne cherchait pas à repousser la mort. Au contraire, ils l’accueillirent chez eux, la firent asseoir parmi eux, lui permettant de devenir le dernier témoin de la scène familiale. Car ils craignaient davantage d’oublier que de regarder.

Je retirai la photographie et compris soudain que le début et la fin se rejoignaient : le sentiment qui m’avait d’abord saisi n’était pas une erreur. C’était bien plus qu’une simple photo de famille. C’était la dernière rencontre des vivants avec quelqu’un qui était déjà parti. Et si l’on contemple assez longtemps ces visages fanés, une évidence s’impose : nous ne cherchons pas une réponse, mais une tentative de nous accrocher à quelque chose qui disparaît, comme eux.

Ce même cadre de fer froid effleura à nouveau mes doigts, et je me surpris à penser étrangement : peut-être est-ce cela qui me trouble le plus, non pas la personne décédée sur la photo, mais le fait qu’autrefois il était plus facile pour les hommes d’accepter la présence de la mort qu’aujourd’hui. Et, en refermant le cadre, j’aperçus le reflet de mon visage, aussi immobile qu’à cet instant où tout commençait.