Voici une histoire glaçante qui soulève la question : combien de monstres se cachent derrière les convenances ?

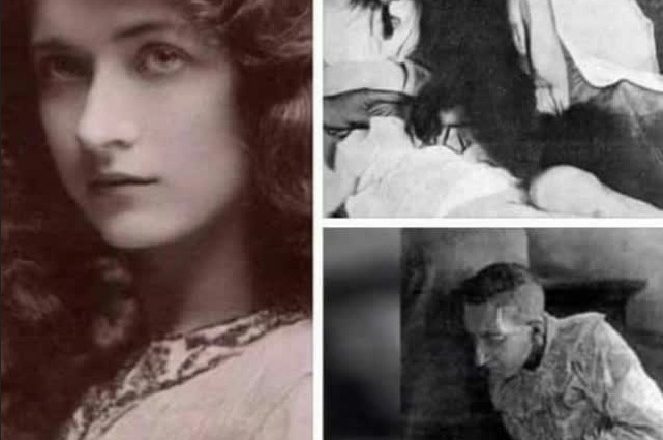

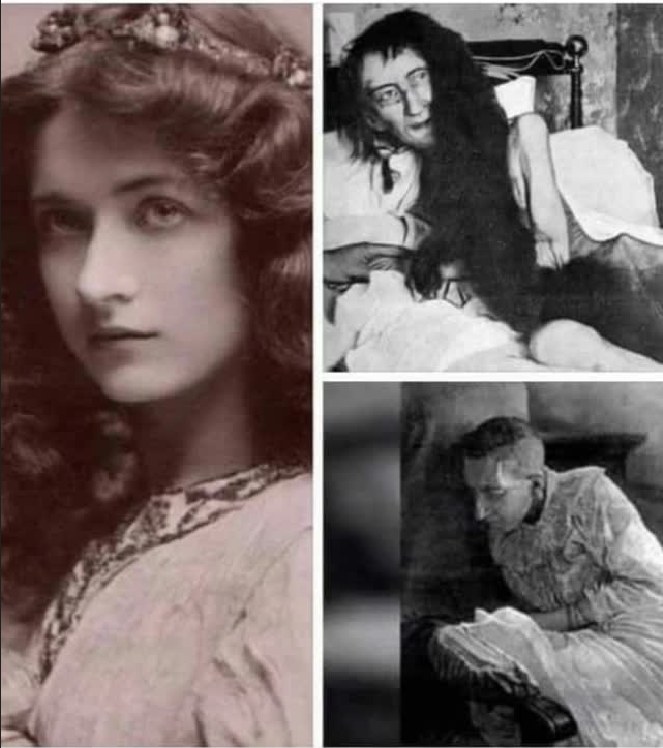

Au printemps 1901, la police française reçut une étrange lettre anonyme. Elle affirmait qu’une femme était séquestrée dans un hôtel particulier de la rue de la Visitation à Poitiers depuis de nombreuses années. Les policiers n’y crurent pas au premier abord : la famille Monnier était respectée, influente et « exemplaire ». Mais lorsqu’ils entrèrent dans la vieille maison et ouvrirent une des pièces, une odeur de pourriture et de désespoir les frappa au visage. Dans la faible lumière de la fenêtre, ils aperçurent une femme – émaciée, à moitié nue, allongée sur un matelas sale. Elle pesait moins de vingt-cinq kilos. Ainsi, le monde apprit à nouveau le nom de Blanche Monnier.

Un amour considéré comme une honte

Blanche naquit en 1849 dans une famille bourgeoise respectable. Elle était belle, intelligente et instruite – une de ces femmes dont le sourire est célébré dans les portraits du XIXe siècle. À vingt-sept ans, elle tomba amoureuse d’un avocat. Il était plus âgé, pauvre et éloigné de leur cercle social. Pour sa mère, Madame Louise Monnier, ce fut une tache sur l’honneur familial.

Au lieu de persuasion, la prison. La mère enferma sa fille dans une petite pièce, fermant les volets pour empêcher la lumière de révéler le secret. Les domestiques reçurent l’ordre de garder le silence et les voisins apprirent que Blanche était « partie ». La maison devint un mausolée. Les années passèrent. L’homme pour qui tout avait commencé mourut, ignorant que sa bien-aimée était encore en vie, mais désormais en prison.

25 ans sans lumière

La pièce où Blanche fut retrouvée était un enfer. Des couches de terre, des cafards et des restes de nourriture en décomposition entassés dans un coin. Pour seuls meubles, un lit en fer et un pot de chambre. Lorsque la police tenta de la soulever, la femme hurla en se couvrant d’une couverture : après un quart de siècle, elle avait oublié comment regarder la lumière.

La mère de Blanche, alors âgée, accueillit la police avec un calme glacial. Elle ne se considérait pas coupable. « Elle nous aurait déshonorés si elle avait épousé cet homme », dit-elle, comme pour expliquer une erreur familiale. Son frère, Marcel Monnier, fut également arrêté. Mais l’indignation publique sembla plus forte que la justice : la mère mourut deux semaines après la révélation, et le frère fut acquitté.

Ainsi, la cruauté resta impunie, comme c’est souvent le cas lorsqu’un monstre porte une alliance et prie avant de se coucher.

Après sa libération

Blanche ne put revenir à la vie. Elle fut placée dans un sanatorium de Blois, où elle vécut jusqu’en 1913. Elle parlait encore à voix basse, évitait les gens et murmurait parfois le nom de son amant. Son regard, selon les médecins, était à la fois vide et insupportablement vivant, comme celui de quelqu’un qui avait vu ce qu’on ne devrait pas voir.

Un symbole de ce qui se passe derrière des portes closes

La France, bouleversée par cette affaire, mit longtemps à s’en remettre. Les journaux qualifièrent Blanche de « martyre de la décence ». Les féministes du début du XXe siècle la voyaient comme un symbole de l’instrumentalisation du statut social. Son histoire inspira des écrivains, dont André Gide, et alimenta les débats publics sur le pouvoir et les violences conjugales.

Mais l’essence de la tragédie ne réside pas dans l’histoire d’une femme, mais dans le miroir qu’elle nous tend à tous. Combien de Blanche furent enfermées – non pas dans des caves, mais dans la peur, la honte, dans d’interminables « tu devrais » et « qu’en dira-t-on ? »

Une voix contre le silence

Il est bon de se rappeler que la libération de Blanche commença non pas par un acte héroïque, mais par une lettre anonyme. Une personne osa écrire. Une voix brisa vingt-cinq ans de silence. Ce détail paraît insignifiant, mais il est crucial. Ce ne sont pas les slogans retentissants qui changent le monde, mais les petits actes de bravoure, commis sans témoins.

Échos du Temps

L’histoire de Blanche Monnier ne s’est pas terminée en 1901. Elle résonne encore dans les cas de Jaycee Dugard, Natascha Kampusch et Elisabeth Fritzl, des femmes emprisonnées non pas par un mal abstrait, mais par ceux qu’elles considéraient comme leur famille. Ces histoires traversent le temps et les continents, mais elles partagent une vérité terrifiante : le monstre ne se cache pas toujours au sous-sol. Parfois, il est assis à un dîner de famille, à servir du vin.

Postface

Aujourd’hui, en passant devant le vieux manoir de Poitiers, personne ne devinerait qu’une personne vivante s’est cachée derrière ses murs. L’histoire de Blanche est plus qu’une simple chronique de la folie. C’est un rappel : les prisons peuvent être invisibles. Elles ne sont pas construites de briques, mais de peur, de honte et de soumission.

Elle est morte en silence, mais son histoire est un cri qu’on ne peut ignorer.

Et la question que chacun doit se poser est : qui permettons-nous d’enfermer Blanche aujourd’hui ?