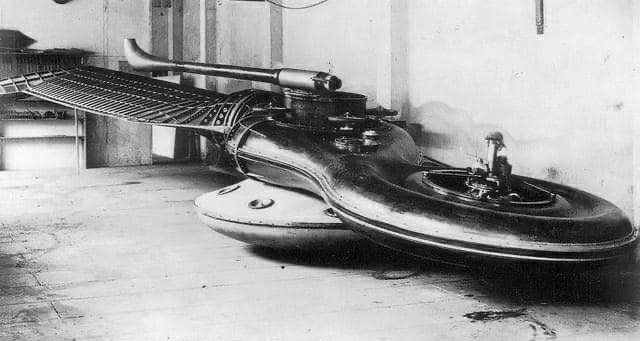

L’eau était immobile, comme si le lac lui-même retenait son souffle. Une étrange créature de métal et d’espoir flottait à sa surface – une machine telle une graine sur le point de tomber… ou de décoller. Les Français Alphonse Papin et Didier Rouilly se tenaient sur la rive de Saint-Aubrin, contemplant une invention qui pourrait révolutionner notre compréhension du vol. C’était le Gyroptère – un « hélicoptère » à aile unique.

Le moteur de quatre-vingts chevaux du Le Rhône rugissait, comme s’il goûtait son propre écho. L’air scintillait, l’odeur de l’huile se mêlait à l’humidité matinale, et la pale se mit à tournoyer comme un être vivant. Un instant plus tard, l’appareil s’élevait au-dessus de l’eau, emporté par le courant comme un grain d’érable dans le vent. Un miracle semblait s’être produit. Mais soudain – une légère inclinaison, une perte d’équilibre, un bruit sourd. L’eau se referma, engloutissant le rêve.

Le pilote survécut. L’engin, lui, survécut.

Peut-on qualifier d’échec ce qui était en avance sur son temps ?

Papin n’était pas fou. C’était un observateur. Enfant, il adorait regarder tomber les graines d’érable – ces minuscules hélices qui tournoyaient dans l’air plus longtemps que leur poids ne le permettait. Elles planaient, comme si elles comprenaient que la chute était aussi une forme de vol. Dans cette rotation, Papin voyait une loi que la nature dissimulait à la vue de tous. Il voulait imiter cette danse – non pas pour copier un oiseau, mais pour imiter un arbre.

C’est ainsi que naquit le monocoptère. Une machine dotée d’une seule pale creuse traversée par l’air et les gaz d’échappement. À son extrémité se trouvait une tuyère qui créait la poussée. Tout était simple, ingénieusement simple. Un rotor, un mouvement. Pas d’engrenages, pas de transmission – seulement l’équilibre. Le cockpit était monté sur roulements à billes et restait quasiment immobile tandis que le monde qui l’entourait tournoyait.

Les ingénieurs savaient qu’ils prenaient un risque. C’est pourquoi ils décidèrent de tester l’engin non pas sur terre, mais sur l’eau, pour éviter de périr en cas d’accident. Cela semblait sûr. Apparemment. Mais qui peut prédire comment le ciel se comportera lorsqu’on le défie pour la première fois ?

« Êtes-vous sûr que le moteur tiendra le coup ?» demanda l’un des mécaniciens.

« Êtes-vous sûr que l’homme est seulement fait pour marcher ?» répondit Papen.

Lorsque le moteur atteignit sa pleine puissance, le bruit devint celui de la respiration d’un géant. L’air s’épaissit, une odeur de métal chaud lui arracha les narines, et l’eau sous l’engin se mit à bouillonner. Chaque instinct hurlait : stop !, mais les mains du pilote étaient déjà sur le levier. L’engin tournoya de plus en plus vite, jusqu’à ce que ses contours deviennent difficiles à distinguer.

Et puis… un doux décollage. C’était comme si le monde s’était arrêté. Les gens sur le rivage retenaient leur souffle. Tout semblait fonctionner. En un instant, les cieux accueillirent l’homme et son audacieux jouet. Mais l’équilibre est une chose périlleuse. Il n’a fallu qu’un pépin. La machine a basculé, comme si la nature elle-même lui rappelait : « Tu n’es pas encore prêt. » Un plouf, de l’eau, le silence. Ce fut fini aussi vite que ça avait commencé.

Les journaux se sont empressés d’annoncer un nouvel échec fou de l’ingénierie française. Rires, moqueries, oubli. Mais parfois, l’échec ne cache pas une défaite, mais simplement une inadéquation avec son époque.

Les années ont passé, et dans des laboratoires étrangers, des ingénieurs ont commencé à développer de nouveaux types d’hélicoptères. Et puis, soudain, quelqu’un a redécouvert le principe de la poussée des réacteurs au bout des pales – celui-là même que Papin avait utilisé. Son nom était presque oublié, mais son idée a continué à circuler – au sens propre comme au sens figuré. Aujourd’hui, ce principe est utilisé dans les drones et les petits giravions. Tout ce qui semble évident aujourd’hui semblait autrefois folie.

Parfois, on a l’impression que le Gyroptère n’a pas coulé. Qu’il a simplement continué sa route, là où le temps est prêt à le comprendre.

On dit que les restes de cette machine reposent encore au fond du lac Saint-Aubrin. Métalliques, recouverts de vase, tels les ossements d’une créature disparue. Mais si l’on se tient sur la rive et que l’on contemple le reflet des nuages dans l’eau, on peut imaginer quelque chose qui sommeille sous la surface, attendant que le ciel l’appelle à nouveau.

Chaque fois qu’on imagine l’impossible, on répète le même geste : on tend les bras vers le ciel, défiant la logique, défiant la peur. Après tout, on n’a pas toujours besoin d’ailes pour voler. Parfois, la croyance que même la chute peut être un vol suffit.

Et au matin, lorsque l’eau est calme et que le vent effleure la surface, quelqu’un regarde à nouveau le lac et murmure : « Ils ont vraiment essayé de voler, comme des graines… »

C’est peut-être par de telles tentatives que toutes les grandes choses commencent.