Elle était assise sur un banc en bois, pâle, les yeux baissés. L’air était chargé d’un parfum de poudre de riz et d’huile de camélia. Une femme vêtue d’une robe bleu foncé prit délicatement son pied – celui d’un enfant, presque translucide – et commença à plier les orteils vers la plante. Le craquement était doux, comme une branche de cerisier se brisant sous la neige. La fillette ne cria pas. Seules ses lèvres tressaillirent – et se figèrent à nouveau. Ainsi commença le voyage vers le « pied de lotus », symbole de féminité, de grâce et… de soumission.

Imaginez : vous avez dix ans, vous rêvez de courir dans le jardin, de rire, de sauter dans les flaques d’eau après la pluie. Mais votre mère vous dit : « Si tu veux être aimé, sois patient. » Et vous êtes patient. Chaque jour, les bandages se resserrent, les os craquent, la peau pourrit. Les jambes cessent d’être des jambes – elles deviennent des sculptures. De l’art sculpté dans la douleur.

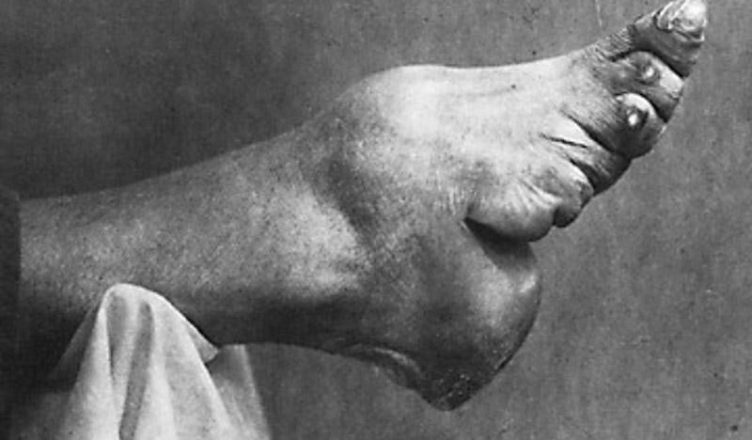

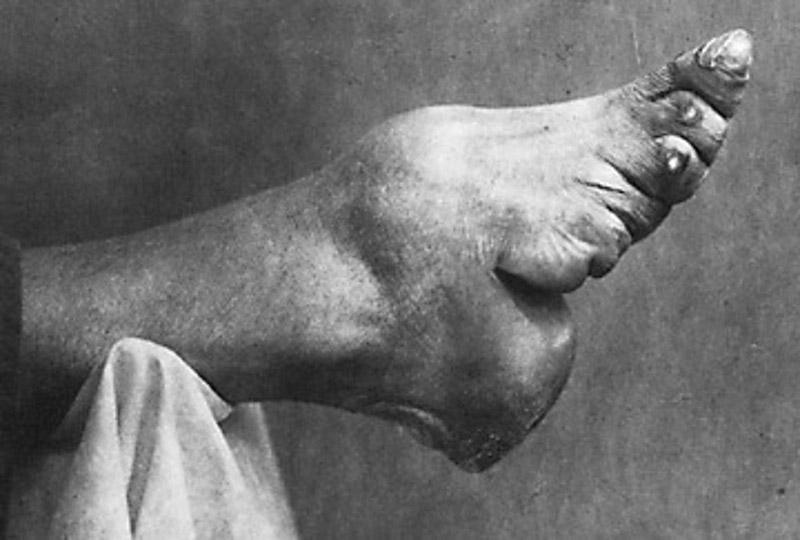

À l’extérieur : soie, encens, raffinement. À l’intérieur : pustules, larmes et l’odeur des pansements moisis. Le monde admirait cette fragilité, comme si elle était un signe de beauté suprême. Les hommes écrivaient des poèmes sur les « délicats lotus », les femmes enviaient ceux qui ne pouvaient marcher sans aide. Plus la souffrance est grande, plus le statut est élevé.

Il y a quelque chose d’effrayamment moderne là-dedans, vous ne trouvez pas ? Quand je vois des filles aujourd’hui se mutiler volontairement au nom d’un modèle créé par d’autres, j’entends le même craquement. Sauf que maintenant, ce ne sont plus les os qui sont brisés, mais le respect de soi.

Mais l’histoire est têtue. Elle aime se répéter sous de nouveaux atours. Autrefois : pansements de soie. Aujourd’hui : filtres, injections, Photoshop. Autrefois : pieds de lotus. Aujourd’hui : visages de lotus. Le même désir d’être « meilleure », « plus mince », « plus petite ». D’être à l’aise. D’être acceptée.

Et pourtant… tout le monde ne se soumettait pas à l’époque. Les archives contiennent de rares lettres de femmes qui écrivaient rêver de marcher pieds nus. « Qu’elles rient », écrivait l’une d’elles, « mais je veux sentir la terre. » On les prenait pour des folles. Et aujourd’hui, leurs paroles sonnent comme une prophétie : quand on ressent la douleur et qu’on la qualifie de beauté, on perd la capacité de distinguer les vivants des morts.

« Pourquoi ont-elles fait ça ? » m’a demandé un jour une amie en regardant une vieille photo. « N’auraient-elles pas pu tout simplement refuser ? »

« C’est possible. Mais la liberté était encore plus chère à l’époque », ai-je répondu.

Le rebondissement de cette histoire n’est pas que les femmes souffraient. C’est qu’elles croyaient que la souffrance les rendait dignes d’amour. Que plus la douleur est grande, plus leur valeur est grande. C’est le poison de la tradition – quand la violence se déguise en vertu.

Je pense à cette fille sur le banc. Comment, peut-être un jour, seule, elle a défait les bandages et essayé de se lever. Elle a vu le sang, ressenti la douleur – et peut-être, pour la première fois, s’est-elle sentie vivante.

Des siècles ont passé. La Chine a abandonné le bandage des pieds. Mais pas encore celui des esprits. Nous nous mesurons encore à l’aune des autres. Nous nous laissons encore apprendre à souffrir magnifiquement.

Et pourtant… à chaque époque, il y a quelqu’un qui déchire les bandages. Quelqu’un qui dit : « Assez. » Quelqu’un qui choisit un pas – même irrégulier, même douloureux, mais le sien.

Un craquement – et le silence. Le monde fait semblant de ne pas entendre. Mais c’est précisément à cet instant qu’un nouveau standard de beauté naît – un standard où la douleur n’est plus considérée comme noble.

Parfois, pour se retrouver, il suffit de se relever.

Et elle est là. Cette même fille. Pieds nus. Dans un pays où la douleur était autrefois appelée beauté.

……………………………………………………………………………………………………………..