J’ai entendu parler de lui pour la première fois non pas dans les livres, mais par un vieil homme chinois dans un salon de thé de Lijiang. Il versait de l’eau bouillante dans une théière en terre cuite et s’exclama soudain : « Vous pensez que le temps passe ? Non. Il observe simplement pour voir qui peut le rattraper. » C’est ainsi que j’ai appris le nom de Li Ching-Yun.

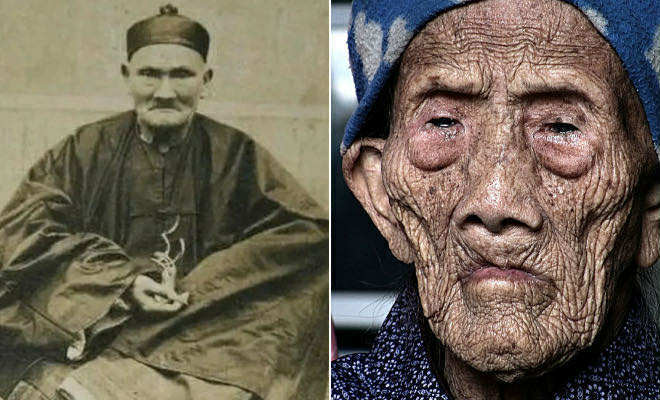

On dit qu’il a vécu deux cent cinquante-six ans. Cela paraît absurde, mais alors pourquoi existe-t-il des documents relatifs à son bicentenaire dans les archives de la dynastie Qing ? Pourquoi les autorités militaires l’ont-elles personnellement félicité pour son 250e anniversaire en 1927 ? Les papiers ne mentent pas si poétiquement.

C’était un herboriste. Un homme qui vivait dans les montagnes, cueillant des plantes capables de guérir le corps et l’âme. Sa journée ne commençait pas par le petit-déjeuner, mais par sa respiration, aussi silencieuse que la brume au-dessus des rizières en terrasses. Il mangeait peu : du riz, des baies, des herbes de montagne. Et, comme on dit, il n’était jamais pressé.

Parfois, je me demande : c’est peut-être la recette : ne pas précipiter le temps, mais respirer avec lui.

Mais imaginez : un empire s’effondre autour de vous, les dirigeants changent, les guerres passent, et vous restez le même. Trois siècles de changement se reflètent dans vos yeux. Des gens meurent, et vous continuez à infuser vos infusions de goji et de ginseng. Qu’est-ce que cela fait d’être témoin de l’histoire sans y participer ?

On le surnommait « un homme favorisé par le destin ». Il eut plus de vingt épouses et environ cent quatre-vingts descendants. Il survécut à tous ses élèves, à de nombreux fils et même à ses petits-enfants. « Le secret de la longévité », disait-il, « réside dans l’harmonie avec soi-même et la nature. » Une phrase simple. Mais qu’est-ce que cela signifie en réalité ?

Peut-être pas dans le silence extérieur, mais dans la tranquillité intérieure – dans la capacité de ne pas résister, mais de couler comme l’eau entre les pierres.

Les scientifiques, bien sûr, sont sceptiques. Ils n’ont pas besoin de légendes, ils ont besoin de faits. Ils disent : une erreur, une coïncidence, une substitution d’identité. Et peut-être ont-ils raison. Li Ching-Yun n’était peut-être pas une seule personne, mais une dynastie d’herboristes qui a transmis son nom, ses recettes et sa façon de parler.

Mais est-ce vraiment important ? Si la sagesse a vécu pendant deux siècles et demi, le nombre de corps qu’elle a habités importe-t-il ?

« Je mangeais simplement ce qui poussait sous mes pieds et respirais plus profondément que les autres », aurait-il dit un jour. Cela ressemble à une parabole, mais c’est peut-être vrai : nous aspirons tous à l’immortalité, même si nous ne pouvons vivre une journée sans irritation, hâte et colère. Peut-être n’est-ce pas le corps qui ne vieillit jamais, mais celui qui ne souffre pas intérieurement ?

Parfois, j’imagine son dernier matin – 1933, dans un petit village de la province du Sichuan. L’aube à la fenêtre, une bouilloire brûlant sur des braises, le doux clapotis de la pluie sur le toit. Il s’assit, ferma les yeux et prit une grande inspiration.

C’est peut-être à ce moment-là qu’il réalisa que la vie n’était pas une question d’années, mais de qualité de respiration. Et il cessa tout simplement de respirer.