Je me souviens de ce son. Non pas dans mes oreilles, mais dans mon corps. Comme si la Terre elle-même avait décidé de soupirer et de prendre une inspiration profonde. Tout trembla. L’air devint lourd, comme avant un orage. Et soudain, le silence. Si lourd que même mon cœur s’arrêta un instant. Et puis… un choc. Pas de l’eau, un mur. Une force non pas malveillante, mais absolue. La nature ne crie pas, elle agit.

Maria réussit à se retourner au cri de son fils, et tout disparut. Lumière, sable, cris, le monde, emportés. Son corps heurta les murs, les branches, les débris. Sa poitrine brûlait, ses poumons étaient transpercés par l’eau salée, tout autour – un chaos sale, un bruit strident comme celui de mille trains en fer. Quelque part, au milieu de cette masse rugissante, se trouvaient ses enfants.

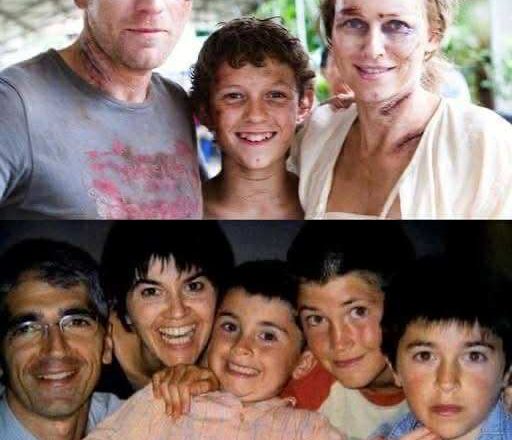

Elle ne se souvenait plus comment elle en était ressortie. Seulement une tache rouge sur l’eau – du sang, le sien ou celui d’un autre. Et un garçon. L’aîné, vivant. Il s’agrippait à une branche. Ses yeux – non pas ceux d’un enfant, mais ceux d’un vieux. Ils exprimaient une peur et une détermination qui n’auraient pas dû être là à cet âge.

« Maman, on va mourir ? »

« Non. On est vivants. Tu m’entends ? On est vivants. »

Elle ne savait pas si c’était vrai. Mais les mots étaient la seule chose qu’elle pouvait dire à un monde où toutes les lois avaient disparu.

Ils marchaient – pieds nus, blessés, déshydratés. À chaque pas, tout autour d’eux devenait plus silencieux. Là où la vie avait été autrefois, régnait maintenant un silence stérile – comme après un cri qui avait tout brûlé. Au loin, une poupée était accrochée à une branche. C’était comme si la mémoire elle-même avait cédé et décidé de se cacher.

Et puis – des mains étranges. Inconnues, sales, tremblantes. Des inconnus leur tendirent la main, les aidèrent, leur offrirent de l’eau, des pansements, de l’ombre. Et au milieu de la douleur, c’était la chose la plus impossible : la compassion.

Le paradoxe du tsunami ne réside pas dans son pouvoir destructeur, mais dans le fait qu’il révèle tout ce qui est humain. Sans maquillage, sans illusions. Quand les murs et le statut disparaissent, seules les mains subsistent. Et ces mains se lèvent.

Quand Maria en parla plus tard, elle ne parlait pas de la vague. Elle parlait de gentillesse. « Le tsunami était énorme », dit-elle, « mais la gentillesse des gens était plus grande. » Ce n’est pas une métaphore. C’est un fait, vécu avec la peau, le sang et la peur.

Et pourtant, il y eut un moment où elle crut ne pas pouvoir le supporter. Quand son corps pourrissait sous les blessures, et que l’odeur du sel et de la mort la hantait jusque dans ses rêves. Quand chaque son ressemblait à ce grondement rugissant – un millier de trains fonçant vers nulle part. Elle ferma les yeux et revit les vagues. Et puis, il lui sembla que le présent ne triompherait jamais de la mémoire.

Mais la vie sait attendre. Elle vient doucement, avec le vent, l’odeur de la terre, le souffle d’un enfant à proximité. Et un jour, on comprend : la mer gronde encore, mais on ne se noie plus.

« Pourquoi êtes-vous en vie ?» demanda l’un des journalistes.

« Parce que quelqu’un m’a tendu la main », répondit-elle. « Et j’ai tendu la mienne.»

Telle est la vérité de cette histoire. Non pas dans la catastrophe. Non pas dans le miracle de la survie. Mais dans la chaîne de mains qui continue de se tendre à travers la douleur, le temps, la peur.

Le film ne montrait pas une catastrophe, mais un écho humain. Car même si le monde s’est effondré, les gens peuvent encore être une lumière.

Et lorsque Naomi Watts rencontra Maria Belon, elle dit plus tard :

« Ce n’est pas une histoire d’eau. C’est une histoire de mémoire, qui nous empêche d’oublier qui nous sommes.»

C’est peut-être précisément là l’impossible : non pas survivre à une catastrophe, mais rester humain après.