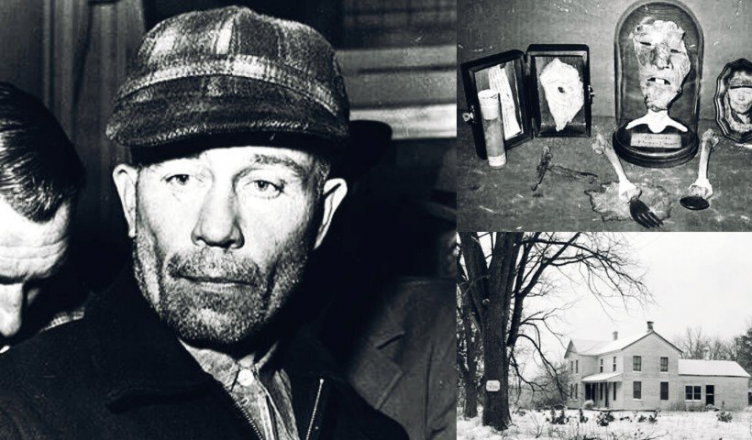

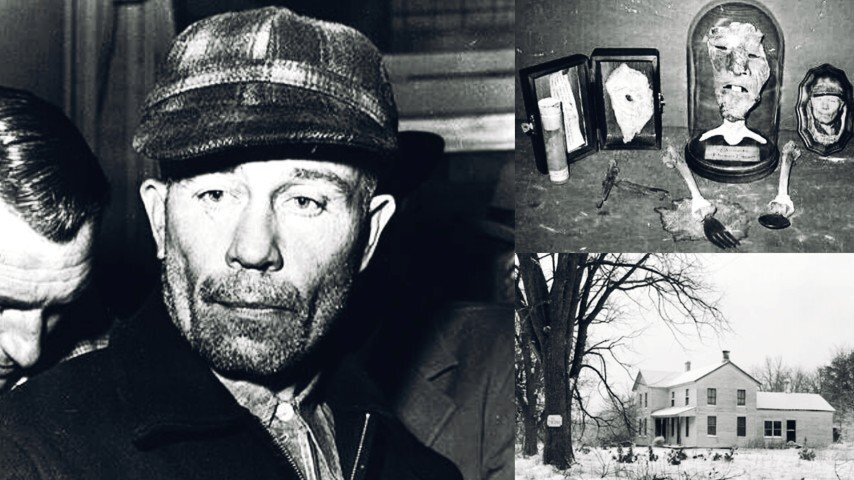

Lorsque des enquêteurs du Wisconsin pénétrèrent dans une maison à la périphérie de la paisible ville de Plainfield en novembre 1957, ils ignoraient qu’ils s’engageaient dans l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire américaine. De l’extérieur, elle ressemblait à une maison rurale ordinaire ; à l’intérieur, c’était un cauchemar qui allait inspirer des dizaines de films d’horreur et changer à jamais l’image du tueur en série dans l’opinion publique. Là, dans la pénombre et l’odeur de pourriture, se tenait Edward Theodore Gein, pâle, le regard impassible. L’homme que ses voisins considéraient comme « un excentrique discret ».

Une maison où les morts ne reposaient pas

Gein vivait reclus depuis la mort de sa mère, Augusta. Elle était pour lui plus qu’une simple mère : une idole, une divinité, une voix qui déterminait le bien et le mal. Sa religiosité fanatique et son mépris pour les femmes, qu’elle qualifiait de « salopes », transformèrent son fils en un être incapable de distinguer le péché de l’amour, la mort de la vie. Après sa mort, quelque chose se brisa en lui. Le monde sans elle lui était devenu étranger, et il tenta de le recréer, à sa manière.

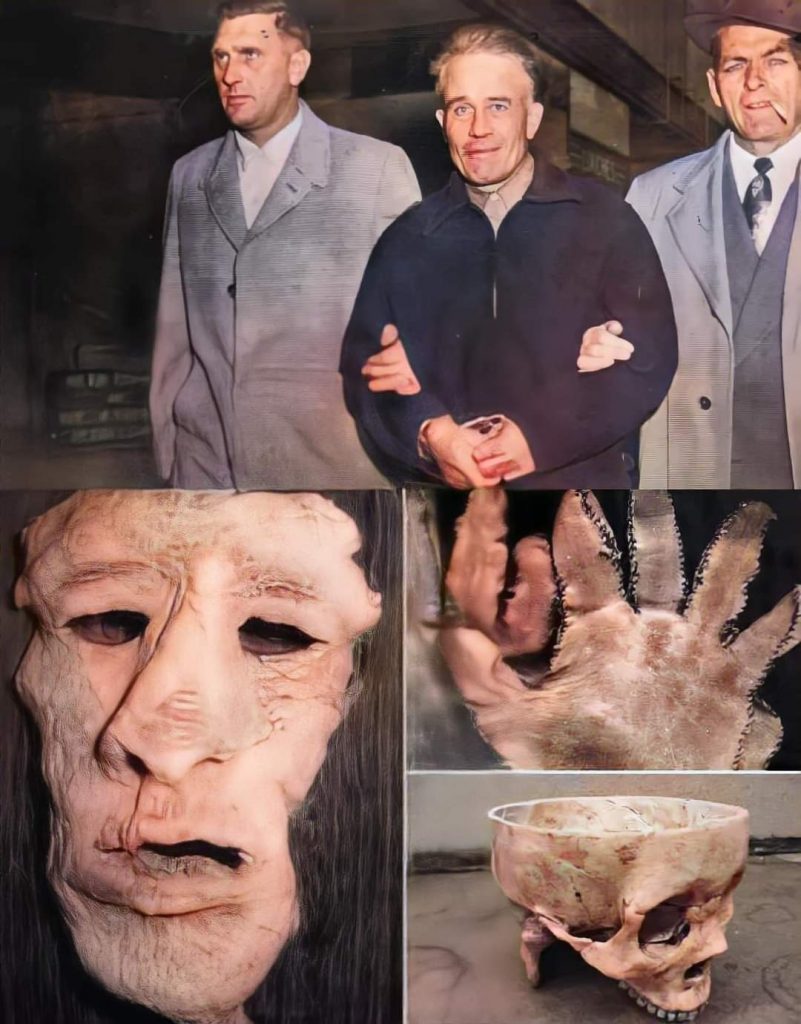

La nuit, il se rendait dans les cimetières. À la lueur des lanternes, il creusait de nouvelles tombes et emportait les corps des femmes qui ressemblaient à sa mère. Il ne les tuait pas ; elles étaient déjà mortes. Mais cela lui importait peu : leur peau, leurs visages, leurs formes devinrent la matière dans laquelle il sculpta sa nouvelle « réalité ». Chaises, lampes, masques, et même ceintures faites de parties humaines : tout cela n’était pas que de la perversion, mais une tentative de retrouver une intimité perdue.

Quand la mère devient Dieu

Les psychiatres diraient plus tard : Ed n’était pas seulement fou, il était détruit par l’ombre de sa mère. Sa vie, jusque dans les moindres détails, tournait autour d’une seule idée : être à nouveau avec elle. Il sculpta un « costume de femme » dans la peau des morts, afin de pouvoir « entrer dans leur peau », devenir eux, sentir leur présence. Ce n’était pas une métaphore. C’était littéral.

Il niait la nécrophilie, expliquant avec une simplicité glaçante : « Ils sentaient trop mauvais.» Pour lui, ce n’était pas du sexe, mais un rituel religieux, un acte de transformation. C’est là la véritable horreur de Gein : non pas une soif de sang, mais une soif d’amour, poussée à l’extrême et au cauchemar.

Les victimes dont le monde a entendu parler

La première victime fut Mary Hogan, tenancière d’un bar. En 1954, elle disparut, et personne ne crut à la culpabilité de cette fermière discrète. Sa tête serait retrouvée plus tard au domicile de Gein.

La seconde était Bernice Worden, quincaillière. Lorsque son fils, shérif adjoint, remarqua du sang sur le sol, la piste mena directement à la ferme de Gein. Il trouva son corps dans la grange, la tête en bas, comme une carcasse. La maison était remplie de coupes crâniennes, de masques, de chaises et d’abat-jour en peau humaine. Même le cœur de Bernice reposait près du poêle.

Le procès qui n’eut jamais lieu

L’arrestation de Geine choqua l’Amérique. Dans une petite ville où les portes n’étaient jamais verrouillées, la maison d’un simple fermier devint le symbole de la folie absolue. Mais il n’y eut pas de procès à proprement parler. Il fut déclaré fou et interné dans un hôpital psychiatrique.

En 1968, il comparut devant le tribunal, mais fut de nouveau déclaré « coupable pour cause de folie ». Geine passa le reste de sa vie à l’hôpital, où il redevint une figure presque inoffensive : il lisait la Bible, cultivait des plantes et souriait parfois aux visiteurs. Personne ne le considérait comme un monstre, jusqu’à ce qu’on se souvienne de ce qui se cachait derrière lui.

Il mourut en 1984, discrètement, comme il avait vécu. Seules quelques personnes assistèrent à ses funérailles.

Une ombre plane sur la culture

L’histoire de Gein ne s’est pas terminée avec sa mort. La culture de l’horreur elle-même l’a absorbée. Son image a donné naissance à Norman Bates de Psychose, Leatherface de Massacre à la tronçonneuse et Buffalo Bill du Silence des agneaux. Mais tous ne sont que de simples reflets. Le vrai Gein était plus terrifiant parce qu’il était possible.

Il ne ressemblait pas à un monstre. Il ne grognait pas, il ne chassait pas. Il vivait simplement parmi les gens, hochant la tête affablement dans la rue et, la nuit, retournant là où les morts n’avaient pas de repos.

Le Monstre comme Miroir

L’histoire d’Ed Gein est plus qu’une simple chronique de la folie. C’est une parabole sur ce qui arrive lorsque l’amour se transforme en obsession et la solitude en idolâtrie des morts. Ses actions, malgré toute leur vilenie, recèlent une humanité terrifiante : il recherchait l’intimité, mais ne trouvait que l’obscurité.

On peut le considérer comme fou, mais où se situe la frontière entre la pathologie et notre propre addiction à ce que nous avons perdu ? Chacun de nous a au moins une fois tenté de ressusciter le passé – en photographie, en objets, en mémoire. Gein est simplement allé plus loin. Trop loin.

En vérité, les monstres ne naissent pas, ils se forment. Et parfois, ils naissent non pas de la haine, mais d’un amour qui a cessé d’être humain.