Il n’arrivait pas à y croire – était-ce vrai ? Au XXIe siècle, à l’ère des filtres et de Photoshop, on se moque d’une femme qui a vécu il y a un siècle et demi. D’une princesse qui a autrefois rendu les hommes fous. D’une femme pour qui on se prenait en photo.

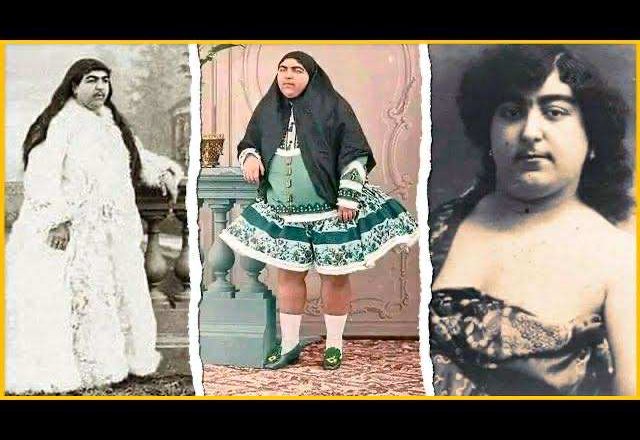

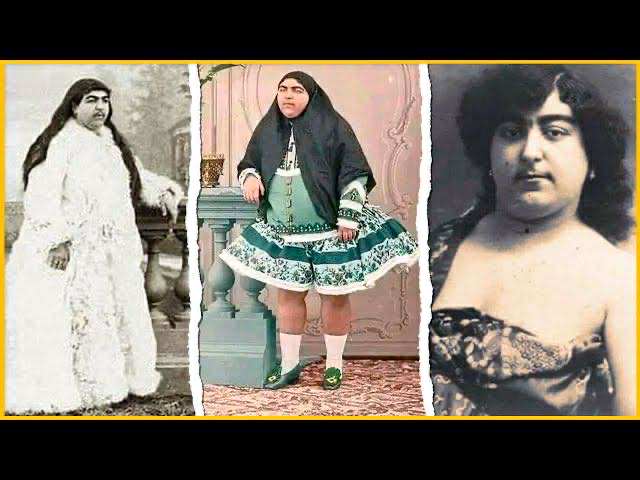

Sur les vieilles photos, c’est elle. Fatemeh Khanum, fille du Shah Qajar. Son regard est direct, sans aguiche. Son corps n’est pas une ligne raffinée, mais vif, plein, comme la poésie persane. Et oui, une moustache. Celle-là même qui la ferait piétiner dans les commentaires aujourd’hui.

Mais à l’époque, au XIXe siècle, la moustache n’était pas un défaut, mais une parure. Un symbole de féminité, de maturité, de noblesse. Des sourcils fusionnant en une seule ligne étaient considérés comme un signe de pureté et d’intelligence. Le monde n’avait pas encore été infecté par le virus de la « correction sans fin », et les corps appartenaient à eux-mêmes, non au regard des autres. On l’appelait Esmat al-Dawla, « l’honneur de l’État ». Elle écrivait de la poésie, discutait avec les hommes et se présentait devant son père, le Shah, sans voile. Ce fut un scandale. Une femme qui n’avait pas peur de parler. Dans le harem, où des milliers de voix étaient étouffées par la soie, sa voix résonnait comme une lame.

On dit que treize hommes n’ont pas survécu à son rejet. Certains par fierté. D’autres par amour non partagé. Une légende ? Peut-être. Mais toute légende naît là où des femmes ordinaires n’osent pas être libres.

Elle n’était pas une « beauté » selon nos critères. Elle ne correspondait ni au moule d’Instagram ni au sourire hollywoodien. Mais le problème n’est peut-être pas elle, mais nous ? Pourquoi rions-nous si facilement de l’apparence des autres aujourd’hui, comme si cela sauvait notre fragile estime de soi ?

Parfois, on a l’impression que le temps tourne en rond. Autrefois, les femmes étaient cachées derrière des voiles ; aujourd’hui, elles le sont derrière des filtres. Autrefois, les idéaux étaient dictés par les hommes ; Aujourd’hui, par les algorithmes. Et dans les deux cas, une femme paie le même prix : elle-même.

Un jour, je me suis attardée plus longtemps que prévu sur une vieille photo. Non pas sur la moustache, ni sur la forme du visage, mais sur les yeux. Il y avait quelque chose d’incompréhensiblement moderne chez eux. Ce même défi qui résonne à travers les âges : « Tu te moques de moi parce que tu as peur d’être toi-même. »

Et soudain, j’ai réalisé que ce n’est pas elle qui est drôle. Le plus drôle, c’est que le monde est devenu tellement dépendant de l’approbation des autres qu’il ne peut plus discerner la force au-delà des normes habituelles.

Quelque part à Téhéran, le miroir dans lequel elle s’est regardée est toujours là. Peut-être reflète-t-il non seulement le visage d’une princesse, mais une époque où les femmes pouvaient être elles-mêmes sans crainte. Une époque que nous avons perdue sous les retouches.

Aujourd’hui, sa photo est à nouveau partagée – comme un mème, comme une curiosité, comme un « exemple des étranges normes du passé ». Mais peut-être sommes-nous cette curiosité ? Nous, qui mesurons la beauté au nombre de « j’aime » et à la douceur de notre peau.

Elle n’avait pas besoin de filtres pour devenir une légende. Nous, si.

Et si vous regardez ces vieilles photos sans moquerie, vous ne voyez pas une femme étrange, mais le reflet de ce que nous pourrions être, si nous cessions d’avoir peur de notre propre vérité.

Après tout, le plus drôle, ce n’est pas que la princesse portait une moustache.

Le plus drôle, c’est que nous n’avons pas le courage d’être nous-mêmes.

………………………………………………………………………………………………….