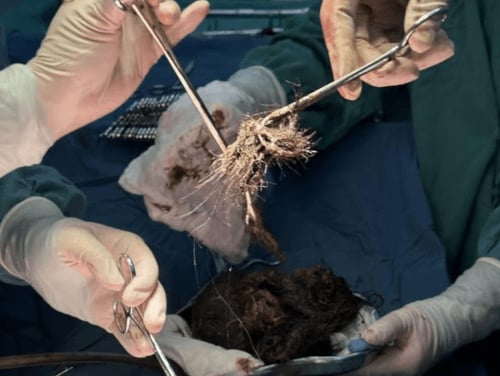

Elle gisait dans un lit d’hôpital, pâle et fragile, telle une ombre. À côté d’elle, sa mère serrait le téléphone, ne sachant que dire. Les médecins murmurèrent brièvement, sans plus attendre : opération urgente. Une boule lui montait à l’estomac. Pas seulement de la nourriture, pas une tumeur. Des cheveux. Deux kilos de cheveux humains, entrelacés en un enchevêtrement sombre, comme le secret même d’une douleur que personne ne voulait avouer.

Lorsque le scalpel toucha sa peau, les médecins savaient déjà qu’ils sauvaient plus que son corps. Ils lui arrachaient six ans – six ans de silence, de peur et de solitude. Six ans pendant lesquels une fille nommée Nini s’arrachait des mèches du cuir chevelu et cachait la douleur sous sa langue. Qui aurait cru que l’habitude d’enrouler une mèche de cheveux autour de son doigt pouvait se transformer en nœud coulant ?

« Tu joues avec tes cheveux, n’est-ce pas ?» demandait sa mère en souriant au dîner. « Oui, comme ça », répondit Nini en baissant les yeux vers son assiette.

Mais la nourriture refusait de passer. Et au lieu de soupe, un filet amer fondait sur sa langue. Cela la soulagea. L’espace d’une seconde. C’était comme si le monde entier se réduisait à une seule et simple action : vomir, avaler, oublier.

Qu’est-ce qui rend une personne dépendante non pas d’une substance, mais de sa propre douleur ?

Pourquoi avalons-nous ce qui nous détruit ?

Au début, c’était presque imperceptible. Le poids fondait, ses joues pâlissaient, ses cheveux se clairsemaient. Ses camarades de classe murmuraient : « Elle doit être au régime.» Et elle l’était vraiment – au régime de ses propres ombres. Lorsque son cycle s’arrêta, lorsque ses jambes commencèrent à trembler de faiblesse, elle dit simplement : « Elle doit être fatiguée.»

Mais à un moment donné, son corps cessa d’obéir.

Elle avait mal au ventre comme si une pierre se développait en elle.

La veille de l’opération, le drame s’est produit : les médecins ont conclu à une tumeur. Un cancer. La mère pleurait dans le couloir, le regard perdu dans le vide. Puis la radiographie a révélé autre chose : ni vivant, ni mort, anormal. Un emmêlé de cheveux, fusionné avec l’acide gastrique, comme un caillot de douleur silencieuse. Deux kilos de peur, de honte et de solitude.

Après l’opération, Nini est restée silencieuse un long moment. Comme si elle craignait que sa voix ne se transforme à nouveau en boucle. Mais un jour, elle a apporté aux médecins un bouquet – non pas des fleurs, mais des bonbons, enveloppés dans du papier aluminium, comme des rêves d’enfant. Elle a souri – pour la première fois depuis des années.

« Maintenant, je mange normalement », a-t-elle dit doucement.

Et elle a ajouté : « Et mes cheveux repoussent.»

Cette phrase contenait tout : la vie est revenue de l’intérieur, de cette masse sombre qui vivait en elle.

Aurait-elle pu être sauvée plus tôt ? Oui.

Si quelqu’un avait demandé non pas « Ça va ? », mais « Qu’est-ce qui te fait mal, mais qu’on ne voit pas ?» Si seulement les adultes s’en souvenaient : le corps d’un adolescent est la carte de son âme, et lorsqu’elle commence à s’estomper, l’anxiété brûle quelque part en lui. Mais le plus souvent, on s’en aperçoit trop tard.

En lisant cette histoire, j’ai été terrifiée non pas par le fait, mais par la métaphore. Après tout, ne nous arrive-t-il pas à chacun de « manger » ses propres peurs, comblant le vide avec elles ? On ravale le silence, on ravale le ressentiment, on ravale la solitude, jusqu’à ce qu’une masse invisible se forme en nous, tout aussi lourde, tout aussi étrangère.

Et alors, ce n’est plus de médecins qu’il faut, mais du courage de parler.

De dire : « J’ai mal.»

D’admettre : « Je n’y arrive pas.»

De demander : « À l’aide.»

Alors que mère et fille quittaient l’hôpital, le soleil filtrait à travers les fenêtres – vif, vif, vivant. Nini cligna des yeux à la lumière et sourit.

Le monde sentait à nouveau les pommes de la cantine, l’air frais, l’espoir. Et personne ne remarqua comment le vent agitait ses cheveux courts.

Comme s’il voulait dire : « Maintenant, respire.»

…Et tout recommença, avec un souffle.

………………………………………………………………………………………………………..