Un matin froid dans les monts Guangxi. Une brume laiteuse ruisselle le long des rochers, le silence résonnant plus fort que le vent. Un vieil homme est assis à flanc de colline, cueillant des racines de ginseng – longues comme les veines de la terre. Il hume le parfum des herbes, comme s’il conversait avec elles. Sa respiration est régulière, ses yeux clairs comme la glace sur les sommets. Voici Li Qingyun, un homme dont la légende raconte qu’il aurait vécu plus de deux siècles et demi.

Il ne comptait pas les années. Il comptait ses respirations. Il a traversé dynastie après dynastie, vu des trônes s’effondrer et de nouveaux empereurs répéter les mêmes erreurs. Les gens sont venus et repartis, mais lui est resté – comme une racine profondément enfouie dans le sol, où l’éternité exhale un parfum d’humidité et de paix.

On dit qu’il est né au XVIIe siècle. À une époque où l’Europe était encore secouée par les guerres, il cueillait déjà des herbes et enseignait à ses disciples l’art du silence. « Ne vous précipitez pas si vous voulez comprendre la vie », disait-il. Ses élèves tentaient de noter des formules de longévité, mais il se contentait de sourire. La formule ne résidait pas dans les herbes.

Elle était dans le souffle.

Chaque matin, il saluait le soleil en silence. Il mangeait des champignons sauvages, buvait de l’eau de source, dormait peu et parlait encore moins. La forêt était sa demeure. Les pierres et le vent étaient ses amis. On l’apercevait parfois dans les villages : sa démarche légère, son regard intemporel. Les anciens murmuraient : « Il était jeune quand mon grand-père était enfant.»

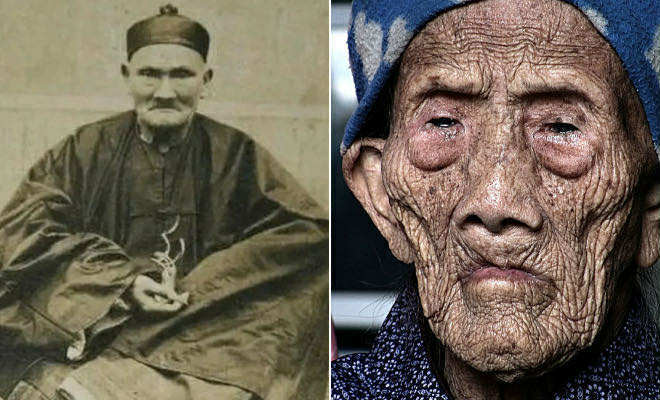

Dans les archives Qing, on a retrouvé des traces de la remise d’un rouleau de félicitations à Li Qingyun pour son bicentenaire. Plus tard, au XXe siècle, des officiers l’ont photographié, stupéfaits qu’un homme né à l’époque des épées se tienne à leurs côtés, dans le monde des ondes radio.

Mais n’est-ce pas impossible ? Ou bien avons-nous simplement une piètre compréhension des limites humaines ?

Les érudits ont cherché des traces du mythe : ils ont trouvé des herboristes aux noms similaires et analysé des légendes. Tout convergeait vers une seule conclusion : en Chine, il y avait toujours eu quelqu’un qui vivait « trop longtemps ». Mais où s’arrête la réalité et où commence la superstition ?

Un jour, un jeune étudiant lui demanda :

« Maître, qu’est-ce qui fait qu’on vit longtemps ?»

« L’habitude », répondit-il.

« Quoi ?»

« Être vivant. Chaque jour. Pleinement.»

Il ne parla pas d’immortalité ; il parla d’attention. De la façon dont la plupart des gens respirent sans sentir l’air entrer dans leur poitrine. Il n’a pas vécu longtemps ; il a simplement vécu pleinement. Et c’est peut-être là toute la différence.

On raconte qu’à la veille de sa mort, il réunit ses disciples, regarda vers les montagnes et dit : « J’ai fait tout ce que je devais faire.» Puis il ferma les yeux et ne les rouvrit plus jamais. Sans douleur, sans peur, sans pathétique. Comme s’il changeait de corps, comme on change de vêtements.

Le paradoxe de cette histoire est simple : tous cherchaient le miracle dans son corps, non dans son esprit. On pensait que le secret résidait dans le ginseng, mais il était en réalité dans sa capacité à ne pas se détruire par la précipitation, la colère et la peur. À ne pas vivre dans une course contre la montre.

Mais l’homme moderne est-il capable d’une telle chose — de rester silencieux toute la journée, d’écouter le silence ? Y a-t-il en nous la place pour une respiration lente quand tout autour de nous exige de la vitesse ?

Une photographie prise au début du XXe siècle montre un visage ridé comme d’anciennes fissures dans la roche, et un regard calme, comme s’il détenait un secret que nous ne connaîtrons jamais. Peut-être a-t-il réellement vécu plus longtemps que quiconque. Ou peut-être a-t-il simplement vécu différemment.

Aujourd’hui, son nom est devenu le symbole du rêve humain de maîtriser le temps. Mais s’il avait entendu le mot « éternité », il aurait probablement souri : « Elle n’est pas devant nous, elle est dans chaque respiration.»

Et pendant que nous cherchons l’élixir, il buvait peut-être simplement de l’eau. Et tandis que nous redoutons la vieillesse, il en a peut-être vu l’éclosion.

Et tandis que nous poursuivons une longue vie, il a simplement vécu.

Cent ans se sont écoulés depuis. La radio a cédé la place à internet, les empires aux multinationales, mais la légende de l’homme qui a respiré pendant des siècles ne s’est pas éteinte. Car la vérité, comme le ginseng, croît lentement, dans l’obscurité.

Et quelque part dans les montagnes, on peut encore entendre l’écho de son souffle.

Toujours aussi régulier.

Toujours aussi vivant.

Toujours aussi éternel…