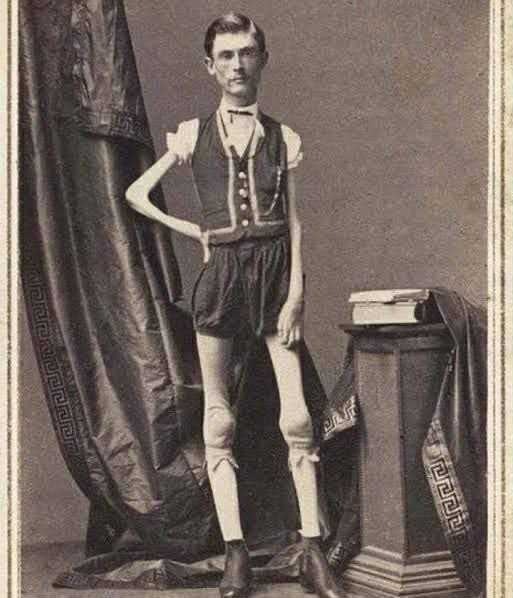

La douceur d’une soirée d’été planait sur la vallée, et une douce acidité s’échappait des vignes. Un autre parfum flottait dans l’air – subtil, troublant, comme si un secret avait éclos dans la nuit. Les femmes le perçurent les premières : l’arôme les caressait, se glissait sous leurs robes, réveillant quelque chose d’endormissant. Elles se retournèrent – et le virent. Un homme maigre et voûté, vêtu d’une redingote usée, le visage marqué par la maladie. Mais son regard était comme s’il voyait les gens non pas avec ses yeux, mais avec son odorat – comme s’il pouvait percevoir leur âme à leur parfum.

Il s’appelait Benito Alvarado. Et tout ce qu’il touchait ne se transformait pas en or, mais en folie.

Il arriva au village sans le sou, n’apportant qu’une boîte de fioles. L’inscription était gravée sur le couvercle : « Laboratorium animae » – « Laboratoire de l’Âme ». Il loua une petite boutique à la périphérie, où les murs empestaient le moisi et la mer. Là, il passait ses journées à broyer des herbes, à verser des huiles, à écouter les gouttes tomber dans le verre – comme s’il mesurait le destin des hommes.

La première à venir le voir fut la femme de l’apothicaire. Puis la veuve du forgeron. Puis la fille du juge. Toutes dirent vouloir simplement acheter du parfum. Mais bientôt, leurs regards se confondirent – errants, comme s’ils entendaient une musique qui leur était propre.

« Il fait une potion avec la chair du diable », murmura le prêtre.

« Non », répondirent les vieilles femmes, « il connaît tout simplement trop bien les femmes. »

Benito ne le nia pas. Il se contenta de sourire. Le soir, il s’asseyait près de la fenêtre, observant le clair de lune filtrer à travers les feuilles de vigne. Il semblait inhaler la lumière comme un parfum. Il n’était pas heureux, mais une sorte de joie perverse l’habitait – la joie d’un alchimiste voyant son expérience exploser.

Un jour, il fut surpris devant la porte d’une femme mariée. Son mari rentra plus tôt que prévu. Une tempête éclata dans le village : cris, torches, injures. Benito ne résista pas. Il dit simplement :

« Vous ne comprenez pas. Ce n’est pas moi. C’est l’odeur. »

Ses paroles semblaient dénuées de sens. Mais alors qu’on le traînait sur la place, une femme surgit soudain de la foule – celle qui avait jadis porté son parfum. Elle s’arrêta devant lui, inspira profondément et pâlit.

« Ce n’est pas cette odeur… » murmura-t-elle.

« Qu’as-tu dit ? » aboya son mari.

« C’est… différent. La mort est là. »

La foule resta sourde. Les coups pleuvaient comme une averse. Quand le calme revint, le parfum persistait dans l’air : lavande, santal et autre chose, métallique, comme du sang mêlé à des fleurs.

À l’aube, la mère de Benito retrouva son fils dans la boutique. Elle ne pleura pas. Elle se pencha, passa la main dans ses cheveux et murmura : « Tu n’as pas été puni pour un péché, mais pour avoir rappelé aux gens ce qu’était le désir. »

Elle lui lava soigneusement les mains et déposa une petite fiole près de son corps. On y lisait : Essentia amoris – « Essence d’amour ».

Les décennies passèrent. Le village oublia son nom, mais la nuit, les femmes se réveillaient encore avec un léger parfum, comme un murmure de lavande venu de loin. On disait que quiconque respirait cet arôme rêverait de celui ou celle qu’il ou elle avait aimé(e) et n’oublierait jamais.

Un jour, un garçon qui jouait dans le grenier d’une vieille maison trouva une boîte de fioles. Il en ouvrit une et sourit doucement.

« Ça sent l’été », dit-il.

Dès lors, les femmes commencèrent à disparaître du village. Seul le vent des montagnes portait encore ce parfum – léger, comme le souvenir d’une caresse.

Et personne ne pouvait l’affirmer avec certitude : Benito Alvarado était-il un sorcier maléfique ou simplement le premier à comprendre que l’amour ne commence pas dans le cœur, mais dans le souffle ?